神戸市北区で予防接種なら、押谷クリニックへ│乳幼児からご高齢の方まで対応

定期接種・任意接種ともに対応しており、

接種スケジュールのご相談も可能です。

「どのワクチンを受けるべきか分からない」「接種のタイミングが不安」といった場合も、

まずはお気軽にご相談ください。

- 予防接種の予約に関しての注意事項

- 子どもの予防接種・スケジュールについて

- インフルエンザワクチン

- 新型コロナウイルスワクチン

- 小児肺炎球菌ワクチン

- 5種混合ワクチン

- ロタウイルスワクチン

- その他の定期予防接種・任意予防接種

- ワクチン接種当日の流れ

- 予防接種を受けられない場合

予防接種予約に関する注意事項

※予防接種予約や接種予定のワクチンに関する下記の注意点を読んでから予約してください。

予防接種は、接種予定日の1週間前までにご予約をお願いいたします。(インフルエンザ・新型コロナワクチンを除く)

当院では、以下の2種類の方法で予防接種のご予約を受け付けています。

日付予約(時間帯予約)

通常の診察時間内に予約可能です。(木曜日を除く)

お電話または窓口にて直接ご予約ください。(日付予約はWebでの予約はできません)

接種当日は、通常診察の受付番号順でワクチン接種を行います。

※小児の定期予防接種は日付予約ではなく、原則下記の時間指定予約を選択してください。

時間指定予約

| 診療時間 | 月 | 火(1,3,5週) | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 予防接種・乳幼児健診 15:00〜16:00 |

● | ● |

● | ● | ● | - |

| 午前診(10:00/11:00) | - | - | - | - | - | ● |

- 小児予防接種は、接種前後に飲食制限などがあるため原則「時間指定予約」をお願いいたします。

- 接種は時間指定での予約枠のため、通常の受付番号順とは別でお呼びいたします。予約時間の10分前を目安に来院をお願いいたします。

- また、接種日は原則としてワクチン接種のみとなり、通常の診察や処方は行いません。

WEB予約について

小児予防接種はWEB予約が

可能です。

小児の予防接種は接種スケジュールが複雑なため、適切なワクチンが自動案内されるWEB予約システムを導入しています。

そのため、小児予防接種は原則としてWEBから時間指定枠でご予約をお願いいたします。

※Web予約システムでは、お子様が接種可能なワクチンが自動で表記されます。

そのため、原則Webで表示されたワクチンのご予約が可能ですが、稀に接種可能ワクチンが全て表示されることで、当院推奨スケジュールと異なる予約になる場合があります。

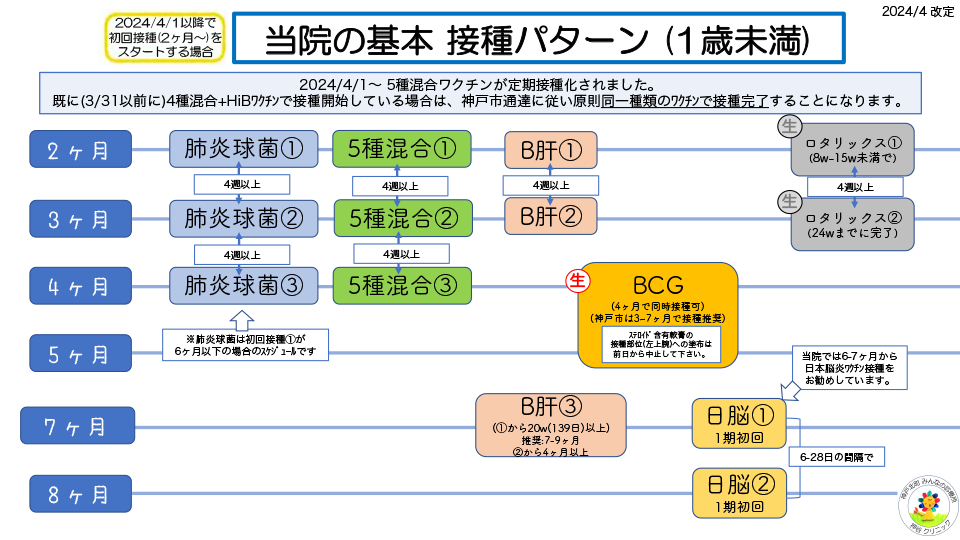

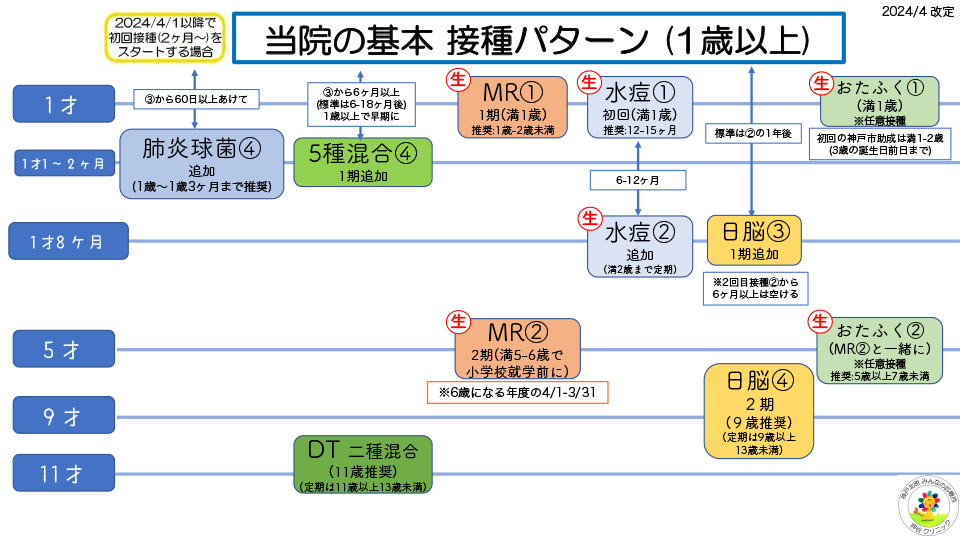

必ず、下記の「当院での基本予防接種スケジュール」も同時にご確認いただき、Web予約入力をお願いいたします。

特に、1歳になった際のワクチン接種は、可能なワクチンを全て入力すると一回に接種するワクチン数が5つ以上となりますが、当院では原則同時接種は4つのワクチンまでとしています。

そのため、まず麻疹風疹(MR)・水痘・おたふくワクチンの接種予約をしていただき、約1ヶ月後に5種混合4回目と肺炎球菌4回目の接種予約が原則となりますのでご注意ください。

インフルエンザワクチンの

予約について

インフルエンザワクチンを代表とする季節性の予防接種は短期間で多くの患者様が接種されるため、通常の予防接種予約枠とは別のシステムによる予約となります。

インフルエンザワクチンに関しては毎年9月頃にホームページで予約方法などの詳細をお知らせいたします。

インフルエンザワクチンは1歳以上の方を対象にWEB予約が可能です。(電話・窓口でのご予約も受け付けています)

WEB予約は接種希望日の2日前まで、電話・窓口予約は前日まで受け付けています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

子どもの予防接種・

スケジュールについて

※予防接種予約や接種予定のワクチンに関する下記の注意点を読んでから予約してください。

予防できる病気から

子どもを守るために

予防接種は、赤ちゃんやお子様を深刻な病気から守る大切な医療です。

「VPD(Vaccine Preventable Diseases)」とは、「ワクチンで防ぐことができる病気」を指します。世界中にある多くの感染症の中で、ワクチンで予防できる病気は限られています。

しかし残念なことに、日本では毎年多くの子どもたちが、ワクチンで予防可能な病気に感染し、重い後遺症に苦しんだり、命を落としたりすることがあります。

予防接種は、お子様の健やかな成長を支える重要な役割を果たします。適切な時期に必要な予防接種を受けることで、大切なお子様を守ることができます。

※上記の一般的なスケジュールに合致しない方や、接種が遅れてしまって予約方法に不安がある方はお気軽に当院まで電話でご相談ください。

インフルエンザワクチン

当院での対象者

1歳以上の方(※当院では1歳未満の接種は行っておりません)

接種開始日

2025年10月6日(月)〜

予約方法

- WEB予約

- 受付窓口

- 電話

2025年9月25日(木)〜 予約受付開始

-

- 時間帯予約(午前診・午後診):当日は診察番号順です

- 時間指定予約:15時〜16時の予防接種外来で時間指定可

※10/28(火)、11/11(火) 午後は、予防接種専用の特別診療を行います - 原則WEB予約(受付窓口・電話でも予約は可能です)

-

対象者 接種回数 接種費用 65歳以上の方

特定の障害がある60〜64歳の方(神戸市在住・高齢者定期接種)1回 1,500円 1歳〜12歳の小児

(神戸市在住)

(不活化生ワクチン)2回 1回目 3,000円

2回目 3,000円

(多子世帯の方は2回目1000円)13歳以上の方

(上記高齢者定期接種以外)1回 4,900円

インフルエンザ経鼻生ワクチンが神戸市助成対象になりました

対象者

2歳~19歳未満の小児

接種方法

0.1mlずつ両側のお鼻の中にスプレーで注入します

(従来の注射による針を刺す痛みはありません)

| 対象 | 接種回数 | 接種費用 |

|---|---|---|

| 2歳~12歳の小児 (神戸市在住) |

1回 | 6,000円(自己負担) ※神戸市助成2000円利用により |

| 13歳~18歳 | 1回 | 8,000円(全額自費) |

-

下記の方は生ワクチン接種ができません。

- 明らかなに免疫機能に異常のある疾患を有する方および免疫抑制をきたす治療を受けている方

- 妊娠している方(1接種前1ヶ月、接種後2ヶ月の避妊が必須)

-

下記の方は、生ワクチン接種に関してまず医師とご相談ください。

- 重度の喘息を有する方、コントロールが不安定な喘息治療中の方

- アレルギー性鼻炎等で、鼻汁・鼻閉の症状が接種時に強い方。

- 過去に免疫不全の診断をされている方、及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

- ゼラチン含有製剤またはゼラチン含有食品に対しショックやアナフィラキシーなど過敏症の既往がある方

★対象年齢の方は予約時に、不活化ワクチン(注射)もしくは生ワクチン(経鼻)のいずれかを選択してください。

★他の注射生ワクチンとの接種間隔制限はありませんが、当院では副反応を明確に区別するため、可能な限り他のワクチン接種と3~4週間程度の期間をあけることを推奨しています。

★他の予防接種との同時接種も可能です。

インフルエンザ経鼻生ワクチン(フルミスト)について

経鼻のインフルエンザ生ワクチンは2024年から日本でも使用可能となりました。

(欧米では20年以上前から(米国:2003年〜、欧州:2011年〜)実用化され使用されてきたワクチンです)

2025年から従来の不活化ワクチン(注射薬)同様に任意接種ですが神戸市による予防接種料の一部補助対象になりました。

第一三共の経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)が接種できます。

最初に第一三共が提供している「フルミスト点鼻液を接種される方・保護者の方へ」をご一読いただくことをお勧めします。

参考: フルミスト点鼻液ご案内(PDF)

-

特徴

従来の注射製剤と異なり針を使って注射するのではなく、0.1mlずつ両側の鼻の中にシリンジから注入する方法となるため、お子さんの「痛み」は大きく軽減されます。

接種されるお子さんご自身の負担軽減はもちろんのことですが、インフルエンザからお子さんを守りたいと思い病院にお子さんを連れて来られる保護者の方、また接種する側の医療者にとっても、子供たちへの心理的・物理的ストレスを軽減できることは、とても有意義だと考えます。

-

接種前のご家庭での準備(ディストラクション)のお願い

接種自体に実際の痛みはほぼありませんが、これまでの病院での経験や予防接種の記憶で、心理的に拒否感が強いお子さんも多いかと思います。

この際に大切なのが、お子さんへの事前説明(医療界では「ディストラクション」と言います)です。

生ワクチンでご予約された場合は、ご家庭でも事前に何度か「今年は今までと違って鼻からちょっとのお水(お薬)を入れるだけだから痛くないんだよ」等、恐怖心が弱まるような説明をされておかれると効果的かと思います。

それでも、お子さんにとって鼻の中に異物を入れられる恐怖感は残ると思います。

その際には、ご家庭で可能であれば、日常の遊びの中で細い注射器に見立てたもので両方のお鼻にピュピュと、接種の様子を模擬していただき、これで終わりなんだよと実際の動きを合わせて説明いただいていると当日の恐怖感や拒否感が和らぐかと思います。

-

効果に関して

フルミスト(経鼻生ワクチン)の日本での臨床現場における効果や副反応は、順次解析・報告されていますが、データとしての蓄積はまだ不十分な状態と考えます。

日本で行われた薬事審議の際の結果では、ワクチンを接種した人と、しなかった人(プラセボ群)で、接種した人の方が28.8%インフルエンザの発症を抑制できた(相対的リスク減少)というデータがあります。

「フルミスト点鼻液のインフルエンザ発症予防効果の経年的な検討に関する症例対照研究(第一三共株式会社)」では、2024/2025年シーズンの日本での実臨床データの結果速報としてPMDAへ報告する資料が2025年9月に報告されました。2025/1/1-2025/3/31の期間で日本で登録された症例におけるフルミストの有効率は56.7%(95% CI : 25.7%〜74.8%)という報告結果でした。この結果をみると不活化ワクチン(従来の注射製剤)と比較しても有効率は同等程度と考えられますが、限られた期間でのデータですので解釈には注意が必要で今後のデータ蓄積を待ち判断が必要かと考えます。

インフルエンザの予防接種は従来の注射薬(不活化ワクチン)でも有効率は40-60%(6歳未満2回接種時の日本でのデータ)程度で、他の定期接種ワクチンの有効率より劣ります。

数字だけを見ると不活化ワクチン(注射薬)より経鼻生ワクチン(フルミスト)の方が効果が劣るというデータもありますが、経鼻生ワクチンのメリットとしては本来のインフルエンザ感染と同じ経路でのワクチン接種となる点があります(軽くインフルエンザに暴露され免疫がつくイメージです)。

ワクチンで免疫が得られる機序として、従来の注射製剤では血液中のIgG抗体のみが誘導されますが、フルミストは経鼻からの自然感染を模倣することで血液中のIgG抗体の上昇と上気道粘膜上の分泌型IgA抗体の誘導が期待されます。

皮下注射の不活化ワクチンは、ワクチン株が実際に流行したインフルエンザウイルス株と異なる場合、効果が上手く発揮できないことが多いですが、フルミストは経鼻の弱毒生ワクチンのため流行したインフルエンザと株が異なっていても、発症を抑制する効果が残りやすいとされています。

また従来の注射製剤の場合は、予防接種の効果持続期間は5~6ヶ月とされていますが、生ワクチンの場合は、不活化ワクチンより持続期間が長いとされています。(1年程度効果持続するとの記載も多いですが、海外で2回接種したお子さんのデータが元になっており日本での実臨床データの蓄積が待たれます)

2024/2025シーズンのフルミスト接種による日本の臨床現場での効果等のデータの最終結果は、2026年夏頃にまとめられ報告される予定ですのでその結果を待ちたいと思います。

-

経鼻生ワクチンの注意点

フルミストに含まれるインフルエンザウイルス株は弱毒化され、古典的なインフルエンザ様症状を発症させない処理がされています。

また、25度という低温で複製されるウイルス株(低温馴化)で、野生株のインフルエンザウイルスが効率的に複製できる温度(人間の体温に近い37-39度)では、フルミストに含まれるウイルス株は複製が制限されます(温度感受性化)。

このように経鼻投与されたワクチンは、温度による増殖の制約のために、低温の上気道(鼻)では増殖し免疫を誘導できますが、高温の下気道(肺など)では増殖が制限されるため、安全性が確保されているとされています。

しかし弱毒生ワクチンのため、副反応として接種後に軽い感冒様症状が報告されています。2025年9月に公表された一般使用成績調査(中間集計結果)では、ワクチンとの因果関係ありとされた副反応で鼻汁・鼻詰まり(18.7%)、咳嗽(7.4%)、38℃以上の発熱(7.1%)、頭痛(4.3%)、咽頭痛(3.9%)となっています。重篤な副反応は2365例中2例(アナフィラキシー、血小板減少:2例とも回復)で、死亡に至った副反応はありませんでした。

日本小児科学会ホームページにて2024年9月に「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン使用に関する考え方」が医療機関向けに公開されています。詳しく情報を得たい方はご参照ください。

新型コロナウイルスとインフルエンザはワクチン同時接種が可能です

インフルエンザワクチンは新型コロナワクチンとの接種間隔に制限はありませんが、別日で接種される場合はワクチンによる副反応等の区別をはっきりするため 1~2週間あけて接種予約 をお願いします。

当院の接種対象年齢に関して

当院では、はっきりとした効果の証明がされていないため、生後6ヶ月以上1歳未満のこどもへのインフルエンザワクチン接種は行なっていません。

接種間隔について(小児)

不活化ワクチン接種の12歳以下のお子さんは、2回接種になります。

2回目は1回目から2〜4週間あけての接種とされていますが、より効果的な 約3週間後に2回目の接種のご予約 をお願いします。

1回目の接種を終えた後に、2回目接種をできるだけ早く予約 してください。

(2回目の予約が遅れるとワクチン供給状況等の関係で当院で希望日に予約が取れない場合があります)

他のワクチンとの同時接種に関して(小児)

同時期に接種するワクチンの多い乳幼児のお子さんに関しては、他の定期接種ワクチンとの同時接種が可能です。

WEB予約の際は、最初に通常の定期接種ワクチンの予約入力 を行い〔小児予防接種(予約制)〕から予約ページへ進んでください。そのまま追加でインフルエンザワクチンの予約をしてください。

卵アレルギーの方へ

ほとんどの卵アレルギーの方は、接種が可能です。

ただし、過去にアナフィラキシー(強いアレルギー反応)を起こしたことのある場合は、WEB予約せずに直接電話等で接種に関してご相談ください。

病気後の回復期の方

下記の病気後の回復が不十分な場合、予防接種を受けても免疫がつきにくい可能性があります。

病気が治ってから接種までは一定の間隔を空けましょう。

-

- 発熱を伴うかぜ(上気道炎や胃腸炎など) → 約1週間

- 突発性発疹/手足口病/ヘルパンギーナ/りんご病/ウイルス性発疹症/溶連菌感染症/とびひ → 約2週間

- 麻疹/風疹/ムンプス(おたふくかぜ)/水痘(水ぼうそう) → 約4週間詳しくは下記の神戸市ホームページをご参照ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/vaccination/koreiinhulu2019.html

■小児予防接種の一部助成について

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/vaccination/syoniinhulu_2019.html

新型コロナウイルスワクチン

当院での対象者

65歳以上の方

(+身体障害者1級相当の重度障害のある60~64歳の方)

※65歳未満の方は任意接種になります。

※当院では12歳未満には接種を行なっていません。

当院の開始日

接種予約受付:9月25日(木)~

-

接種開始:10月6日(月)~

予約方法

- 受付窓口もしくは電話で予約(Web予約できません)

- すべて時間指定予約(同時に診察/処方はできません)

費用

-

定期接種(神戸市在住):8,000円

-

任意接種(12~65歳):15,000円

使用ワクチン

コシティ筋注(2025/26シーズン用:オミクロン株JN.1系統LP8.1株対応ワクチン)

接種回数は原則1回・インフルワクチンと同時接種可能

※詳しくは下記の神戸市ホームページをご参照ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/covid-19_vaccine.html

小児肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌は、乳幼児や高齢者に重い感染症を引き起こす可能性がある細菌です。急性中耳炎や肺炎だけでなく、重症化すると菌血症や髄膜炎などを引き起こすこともあります。そのため、乳児期の早い段階からの予防接種が推奨されています。

2024年4月からは15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)、10月からは20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)が定期接種として使用できるようになりました。これらのワクチンは、より多くの種類の肺炎球菌に対して効果が期待できます。

当院では、お子様をより広範囲の肺炎球菌感染症から守るため、順次新しいワクチンへの切り替えを進めています。

【ご注意いただきたい点】

- 15価ワクチン(バクニュバンス)と20価ワクチン(プレベナー20)の交互接種は安全性が確認されていないため行いません。

- 15価ワクチンでの接種を始めた方は、引き続き同じワクチンで接種を完了します。

- 2回目以降の接種を当院で初めて受ける場合は、前回使用したワクチンの種類をお知らせください。

5種混合ワクチン

5種混合ワクチンは、これまでの4種混合ワクチンとHib(ヒブ)ワクチンを1つにまとめたワクチンです。

2024年4月1日より、神戸市では5種混合ワクチンの接種が始まりました。ただし、2023年3月31日以前に4種混合ワクチンとHibワクチンの接種を開始している場合は、原則として同じワクチンで接種を完了します。

当院では、5種混合ワクチンとしてクイントバックを採用しています。

5種混合ワクチンには、2種類(クイントバック、ゴービック)あり、同一種類のワクチンで接種を完了する必要があります。

他院にてゴービックで接種を開始され、途中から当院で接種継続する場合は当院でもゴービックで接種可能ですが、準備が必要ですのであらかじめ予約時にお申し出ください。

ロタウイルスワクチン

子どもの胃腸炎の原因のほとんどがウイルスによるもので、ウイルス性胃腸炎と呼ばれます。

胃腸炎の原因となるウイルスはたくさんありますが、その中でももっとも重症になりやすいのがロタウイルスによる胃腸炎です。

ロタウイルス胃腸炎は、水の様な下痢が何回も続き、それに嘔吐を伴います。体から水分と塩分が失われていき、脱水症を引き起こすことがあります。

ロタウイルスには多くの種類(型)があり、5歳までに少なくとも1回はかかると言われており、その後も何回かかかることがあります。

特に初回感染時は重症化しやすく、脳炎脳症の原因となることもあり注意が必要です。

感染力が非常に強く、根本的な治療法はないため、ワクチンによる予防が重要です。

ロタウイルスワクチンには以下の2種類があります。

- ロタリックス(2回接種)

- ロタテック(3回接種)

当院では以下の理由からロタリックスを採用しています。

- 2回で接種が完了する

- 1回目の接種時点でもかなり良い予防効果が得られる

- 副反応(腸重積)の発症率がより低い

接種スケジュール

(ロタリックス)

- 接種回数:2回(4週間隔)

- 接種量:1回1.5ml(口から飲むタイプ)

- 接種開始:生後6週〜14週6日までに1回目を接種

- 接種完了:生後24週(168日)までに完了

※当院では、生後2ヶ月での1回目接種を推奨しています。

ご注意いただきたい点

- 必ず同じ種類のワクチンで接種を完了する必要があります。

- ロタテックをご希望の方は、お電話でご相談ください

- 接種当日の注意点

接種前2時間、接種後30分は授乳を控えてください。

ロタリックスは経口ワクチン(飲むタイプ)のため、接種前にお腹にミルクが残っているとうまくワクチンを飲めなかったり飲んだ後にワクチンを吐いてしまったりすることがあります。

そのため、前後は一定時間授乳を控えてください。

万が一接種後に嘔吐した場合も、少量でもワクチンが入れば腸内で増殖し免疫がつくとされており飲み直しは不要とされています。

接種後15-30分は、院内で様子観察してください。

接種後に重いアレルギー症状が起こることもあります。

すぐには帰宅せずに、15-30分は院内で安静にして経過をみてください。

重要な副反応について

ロタウイルスワクチンでは、まれに「腸重積」という副反応が起こる可能性があります。腸重積は、腸が腸の中に折り重なって入り込み、腸閉塞を引き起こす病気です。次のような症状が見られた場合は、すぐに受診してください。

- 繰り返す嘔吐

- 機嫌が悪い

- いちごゼリー状の血便

※初回接種後、また接種後1週間以内に発生するケースが多いとされていますので、特にご注意ください

その他の定期予防接種・

任意予防接種

BCG

BCGワクチンは結核を予防するために接種されます。乳幼児期に接種することで、結核の発症を52〜74%、重篤な髄膜炎や全身性結核を64〜78%予防できるとされています。また、接種後の効果は約10〜15年間持続すると考えられています。

接種の対象者とスケジュール

接種対象は生後5〜8か月の乳児で、1回の接種を行います。

神戸市は結核流行地域のため生後4ヶ月からの接種を行っています。

注意点

BCG接種部位(左上腕)へのステロイドを含む塗り薬の塗布は、接種前日朝から中止して下さい。

接種後は1-2ヶ月(かさぶた取れるまで)接種部への塗布を中断して下さい。

4種混合ワクチン

4種混合ワクチンは、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオの4つの病気を予防するためのワクチンです。これにより、これらの感染症による重篤な病気や合併症を防ぐことができます。2024年4月以降は5種混合ワクチンへ以降しています。

接種対象者とスケジュール

生後3か月から接種可能で、初回接種は3回(生後3か月~7か月)、その後、追加接種(生後12~18ヶ月頃)が可能です。

ヒブワクチン

(インフルエンザ菌b型)

ヒブワクチンは、インフルエンザ菌b型による髄膜炎や肺炎、敗血症などの感染症を予防します。このワクチンにより、重篤な感染症から子供を守ることができます。

2024年4月以降は5種混合ワクチンへ以降しています。

接種対象者とスケジュール

生後2か月から接種可能で、初回接種は3回(生後2か月~6か月)、その後、追加接種(生後12~18ヶ月頃)が可能です。

日本脳炎ワクチン

日本脳炎ワクチンは、日本脳炎ウイルスによる脳炎を予防するためのワクチンです。特に日本脳炎は重症化することが多いため、予防接種によってそのリスクを大幅に減らすことができます。

日本小児科学会より「最近、日本脳炎が発生した地域に居住する小児は生後6ヶ月から接種することを推奨する」との提言があります。日本脳炎は日本脳炎ウイルスを保有する蚊に刺されることで感染します。豚の抗体保有状況からも西日本を中心に広い地域で感染が確認されており、兵庫県では2013年に5歳児からの発症報告があるため当院では生後6ヶ月から接種を行っています。

接種対象者とスケジュール

生後6か月から接種可能で、初回接種は2回(生後6か月~7歳未満)、その後、追加接種(9歳頃)が可能です。

麻疹・風疹 (MRワクチン)

麻疹と風疹の両方を予防するためのワクチンで、両方の感染症による重篤な合併症や後遺症を防ぐことができます。風疹は妊婦の方に対して特に危険なため、重要な予防接種です。

接種対象者とスケジュール

1歳から接種可能で、1歳時に1回目、2回目は小学校入学前(5~6歳頃)に接種可能です。

水痘 (水ぼうそう) ワクチン

水痘ワクチンは、水ぼうそうの発症を予防するためのワクチンです。水ぼうそうは子供に多く見られる感染症ですが、大人になってからかかると重症化する可能性があります。

接種対象者とスケジュール

1歳から接種可能で、追加接種は3歳~4歳頃を推奨しています。

2種混合ワクチン

(DTワクチン)

2種混合ワクチンは、ジフテリアと破傷風の2つの病気を予防するためのワクチンです。これにより、これらの病気による重篤な症状や合併症を防ぐことができます。

接種対象者とスケジュール

11歳以上で接種で、中学校入学前(11歳~12歳)に1回の接種をおすすめいたします。

子宮頸がんワクチン

子宮頸がんワクチンは、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染を予防し、将来の子宮頸がんの発症リスクを減らすためのワクチンです。

事前に郵送されている接種に関するリーフレットを、接種本人とご家族でしっかりとお読みになってからご予約ください。

下記の神戸市ホームページもご活用ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/vaccination/hpv.html

●子宮頸がんワクチンの初回接種前は、必ず予約前に一度当院へお電話ください●

※当院では初回接種の際、必ず事前に医師とお話をしていただき接種に関してご理解いただいた上で予約をさせていただいています。予約前にまず、当院へお電話ください。

接種対象者とスケジュール

定期接種の対象は小学6年生~高校1年生相当の女子で、標準的な接種開始時期は中学1年生になる年度です。

当院では「9価ワクチン(シルガード9)」を採用しています。

15歳以上の方(初回接種時)は合計3回の接種が必要で、通常は1回目の接種から2か月後に2回目、6か月後に3回目を接種します。

9歳以上15歳未満(初回接種時)の方は合計2回接種でも、15歳以上の方の3回接種と比較し非劣性であったデータに基づき、接種後の副反応なども考慮し2回接種を基本(1回目接種から6~12ヶ月後に2回目接種)としています。

※定期接種は12歳になる年度から開始されますが、当院では、より適切なタイミングでの接種を推奨する観点から、 原則として中学1年生になる年度以降での接種を行っております。

※外傷などを契機に原因不明の疼痛や、他のワクチン接種の際に激しい疼痛やしびれの既往があった方は、ワクチンによる副反応がより発生しやすい可能性があり相談が必要ですのであらかじめ申告して下さい。

ワクチン接種当日の流れ

1朝の体調確認

接種当日の朝に、以下の点をチェックしてください。

- 体温(37.5℃以上の場合は接種できない可能性があります)

- 咳や鼻水などの症状

- お腹の調子(下痢の有無)

体調について気になることがありましたら、当院にご相談ください。

2食事・授乳のタイミング(※必要な場合)

- 接種の30分前までに済ませてください。

- 特にロタウイルスワクチンは、接種1~2時間前までに授乳を済ませることをおすすめします(授乳直後の接種は、嘔吐の可能性があるため)

3ご来院時の準備

【お持ちいただくもの】

- マイナ保険証(またはお持ちの健康保険証)

- 診察券

- 予防接種予診票(接種券)

- 母子手帳

- 乳幼児医療証

※予診票は事前にご記入いただくと待ち時間が短縮できます。

※神戸市の予診票PDFをプリントアウトしてご記入いただくことも可能です。

(一部の予防接種には専用の予診票が必要なため来院時に再度ご記入をお願いすることがあります)

神戸市予防接種 予診票:https://oshitaniclinic.com/contents/vaccine/pdf/yoshinhyo.pdf

4接種時の注意点

- 接種部位が出しやすい服装でお越しください

- 同時接種の場合は、両腕と太もも(3本以上の場合)に接種します。

- 乳児の場合は、オムツ1枚の状態で、寒くないよう服やタオルを羽織ってお待ちください。

5接種後の経過観察

- 重大な副反応(アナフィラキシー)の可能性があるため、15~30分ほど院内で待機していただきます。

- 問題がなければ、お会計後にお帰りいただけます。

6帰宅後の注意点

- 授乳・ミルクは接種30分後から可能です。

- 普段通りの生活で問題ありませんが、激しい運動は避けてください。

- 入浴は可能ですが、長湯や接種部位を強くこすることは避けてください。

- 接種後1日程度で発熱が見られることがあります。

- 気になる症状があればいつでもご相談ください

予防接種を受けられない場合

以下の場合は予防接種を受けることができません。

- 37.5℃以上の発熱がある

- 急な病気にかかっている

- 過去に同じワクチンで強い副反応が出た

- 妊娠中(生ワクチンの場合)

妊娠中に生ワクチン(BCG、麻疹、風疹、MR(麻疹風疹混合)、水ぼうそう(水痘)、おたふくかぜ)は接種できません。

生ワクチン接種前1ヶ月間、接種後2ヶ月間は避妊が必要です。 - BCG接種の場合、ケロイド体質の方

- その他、医師が不適切と判断した場合

要事前相談

以下の方は、WEB予約ではなく直接お電話でご相談ください。

- 過去に予防接種で強い副反応が出た方

- 3ヶ月以内にけいれんがあった方(熱性けいれんを含む)

- 妊娠中または妊娠の可能性がある方

- 重度な持病をお持ちの方

- 6ヶ月以内に輸血やガンマグロブリン注射を受けた方

- その他、予防接種に注意が必要な方

病気回復後の接種間隔の目安

下記の病気後の回復が不十分な場合、予防接種を受けても免疫がつきにくい可能性があります。

病気が治ってから接種までは一定の間隔を空けましょう。

間隔が短すぎると、ワクチンの効果が十分に得られない可能性があります。

予防接種まで回復後約4週間を空ける方が良い病気

麻疹、風疹、おたふくかぜ、水ぼうそう(水痘)

予防接種まで回復後約2週間を空ける方が良い病気

突発性発疹、手足口病、ヘルパンギーナ、リンゴ病、ウイルス性発疹症、溶連菌感染症、とびひ

※予防接種予約や接種予定のワクチンに関する下記の注意点を読んでから予約してください。